上海徐家匯氣象博物館

徐家匯氣象博物館地處上海徐家匯繁華的鬧市,緊鄰徐家匯天主教堂,在一片摩天大廈的環伺中,一棟三層磚木結構的小樓靜靜地立于水泥森林之中,整個氣象博物館占據了觀象臺二樓到三樓一層半的空間。

矗立在觀象臺屋頂的三層鐵塔是在修繕工程中恢復的。它使用了輕鋼結構,既保證恢復原始原貌,對地基也是一個很好的保護。并且這個鋼塔恢復以后還能發揮它氣象觀測作用,如測風速、收集氣象數據等。

草坪上百葉箱里就是徐家匯用來測量氣溫的。

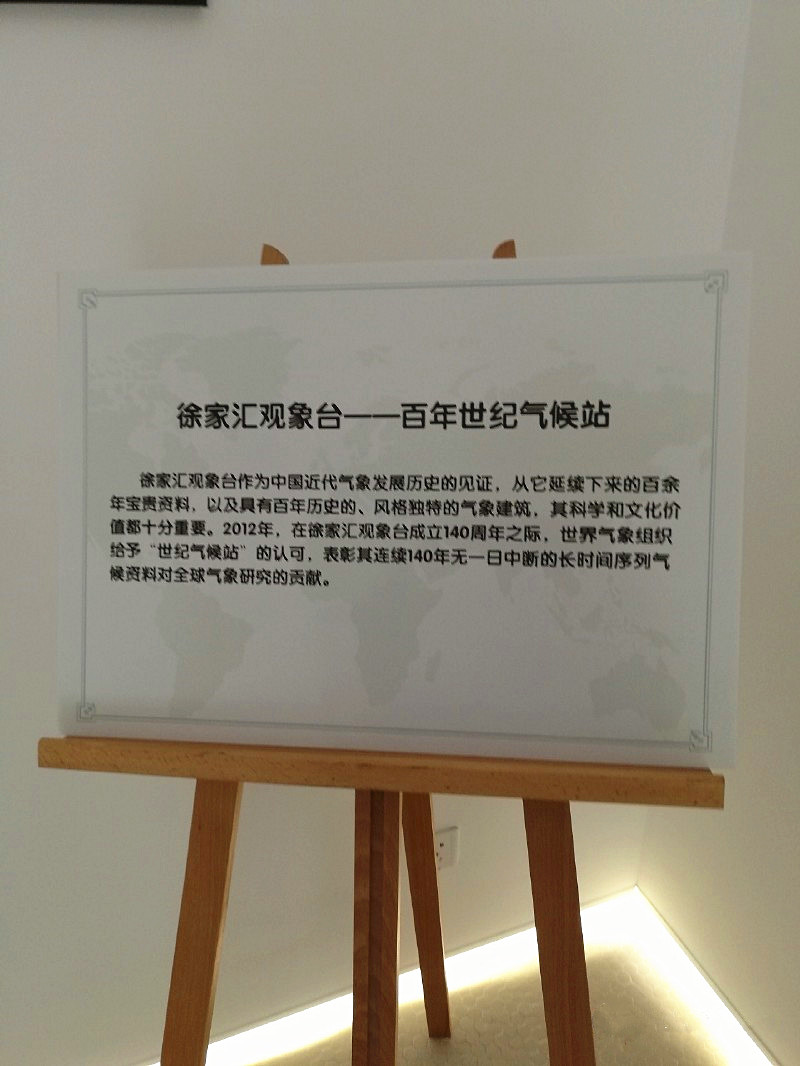

一樓的展廳。首先就是一張證書,頒給世界上2個百年氣象局,一個是這里,另一個是馬尼拉。1872年12月1日由法國傳教士建的,當時叫徐家匯觀象臺,連續做了140年的氣象觀測;1879年首次較準確地做出臺風預報,臺風的風球也是從這里開始用的。最早的時候,觀象臺還包括佘山天文臺,觀測儀器也是傳教士們帶來的,這些人還是為中國做了不少貢獻的。

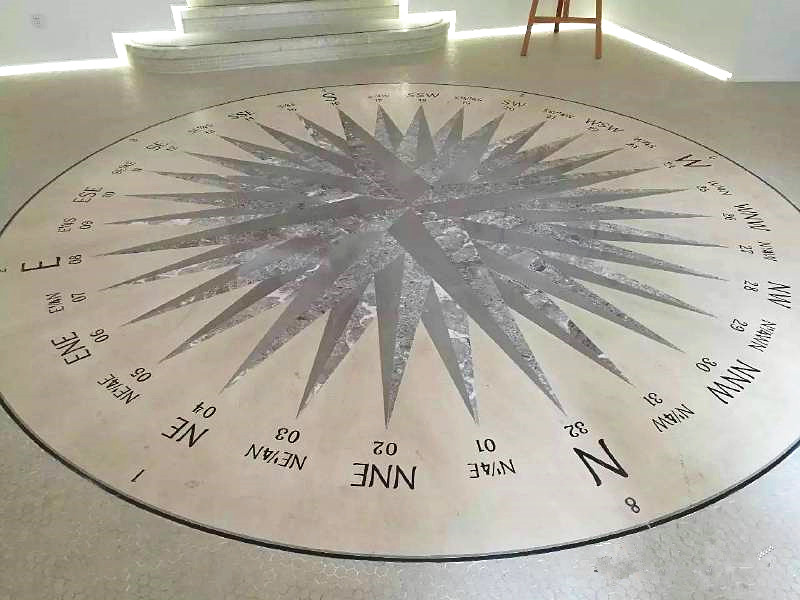

地面上是一個臺風氣象電碼,就是一個方位圖。

龍卷風模型

徐家匯觀象臺——百年世紀氣候站

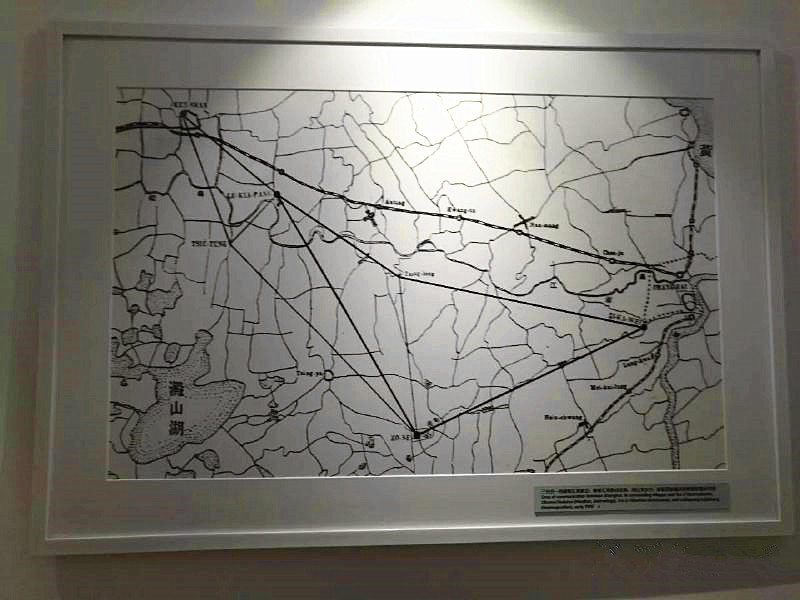

這張三臺合一的地圖里,地名還是根據上海話來翻成法語的,徐家匯叫ZI-KA-WEI。

這是最早測氣溫的亭子,現在都改成百葉箱了。

大廳四周掛的用3D打印的氣象儀器浮雕,可以觸摸,但由于時間較長說明的字跡很模糊了。

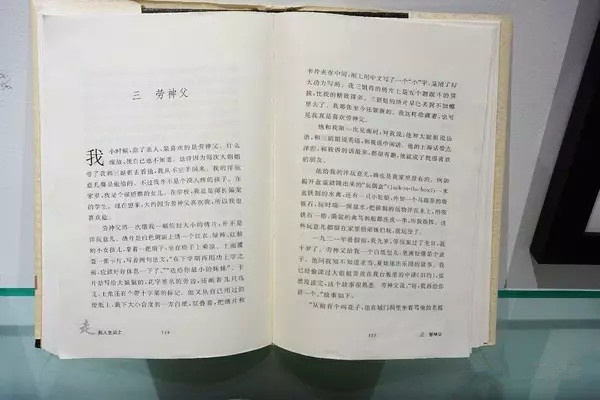

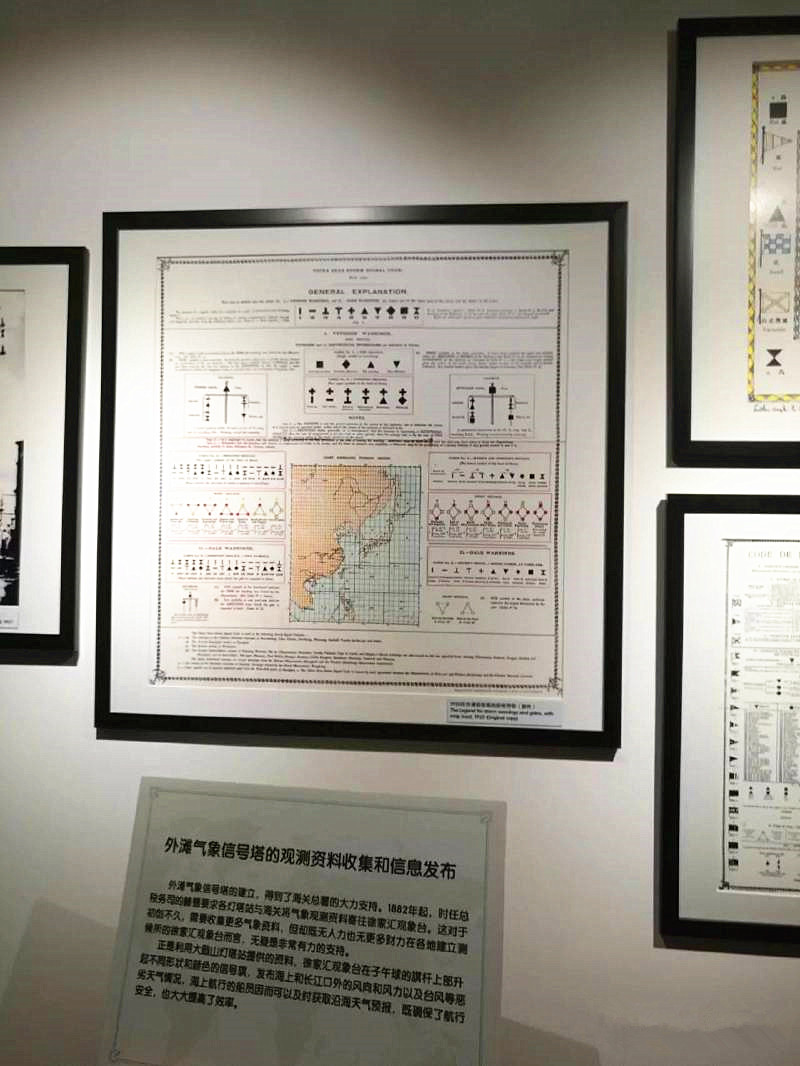

楊絳先生在《走到人生邊上》里專門有一篇寫勞神父,還有,合肥路以前叫勞神父路(合肥路是法租界里的馬路) 。這位神父是誰呢?就是觀象臺的臺長——勞積勛。他在1896至1931年間先后三次被任命為總臺長。據說他畫過620個臺風路徑圖,發明并推廣了可視氣象信號系統,與國際氣象臺建立了無線電通訊,實現了國際經度聯測和精準授時。另外,在1896~1931年間,還有一位臺長——蔡尚質,他們2人輪流任職。蔡尚質也是一個厲害人物,1883年47歲時到上海,參與氣象工作,到1930年病逝,為中國的氣象事業貢獻了后半生,佘山天文臺也是他建立的。后面的皇朝直省地輿全圖就有他的參與。

這張地圖應該算是鎮館之寶吧,土山灣1904年彩印的,還是原件,當然修補過。序言是法國臺長蔡尚質寫的,很不錯,一個法國人不遠萬里來到中國不僅為中國的氣象事業貢獻半生,還學得一手好字,這種國際主義精神真是令人佩服。

以前的氣象演播室,站在背景前,就可以體驗一下氣象預報員的感覺。

中國北極閣氣象博物館

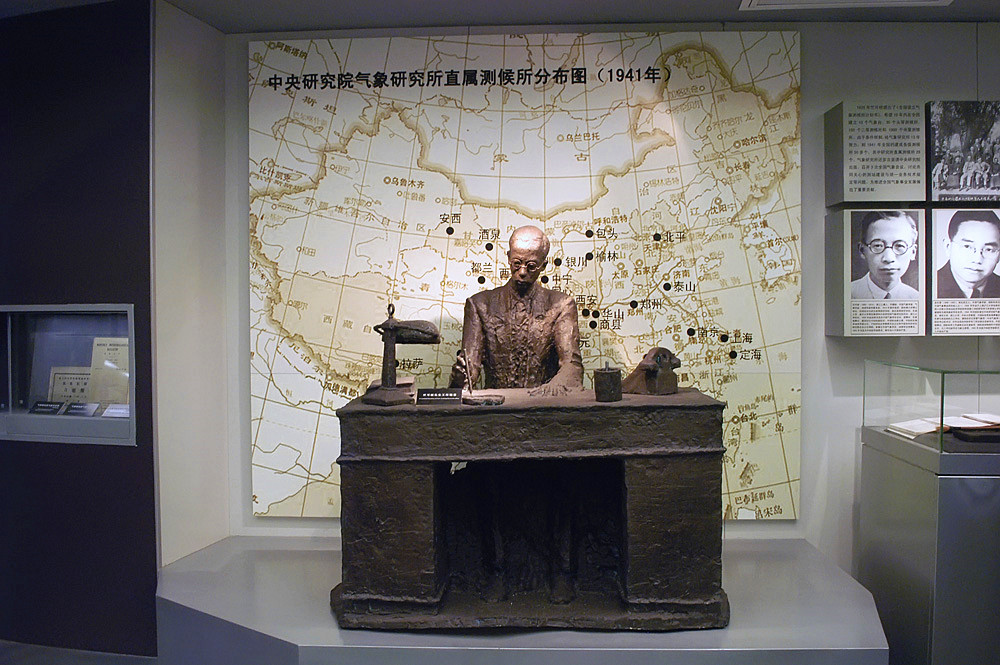

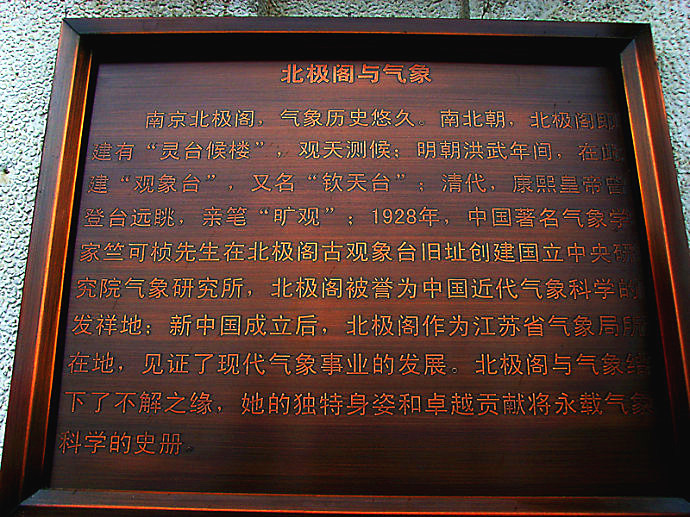

北極閣又名欽天山,是古代歷朝欽天監(主管氣象的機構)所在地。南北朝時,北極閣即建有“靈臺候樓”,用以觀天測候;明洪武年間建“觀象臺”,又名“欽天臺”,既觀氣象又觀天象;清康熙皇帝第六次下江南,曾登臺遠眺,親筆“曠觀”;民國時期,卓越的氣象、地理學家——竺可楨先生,1928年在此創建中國歷史上第一個氣象研究所。北極閣有著近1600年的氣象歷史,是中國近代氣象事業的發祥地。包括竺可楨在內,北極閣近代一共走出了7位院士。

北極閣氣象歷史悠久,自南朝劉宋始建司天臺后,數度設有觀象臺,其中尤以明初欽天臺規模最為壯觀。1928年民國政府于古觀象臺遺址處興建中央研究院氣象研究所暨氣象臺,現為江蘇省氣象科技業務中心所在地。北極閣觀云測天歷史延續千年至今,富藏深厚的氣象文化底蘊。2002年10月,北極閣氣象臺被江蘇省人民政府授予省級文物保護單位。

一走進氣象臺大門,就看見由中國氣象局局長鄭國光提寫的“中國北極閣氣象博物館”的石碑,這就是氣象博物館室外部分的展區。室外展區的第一部分由鸞鳳風向器、《相風賦》水景墻和測雨器組成。

測雨器

我國氣象學創始人竺可楨先生的銅像屹立于北極閣前,先生手握一書卷,側面而立,胸有大志而面容慈祥。

24節氣系統示意表,24節氣系統是我國特有的節氣系統。

日晷(利用太陽投射的影子來測定時刻的裝置)

人類的發展:展示古人在風云變幻環境中前行的腳步和中國古代氣象科學發展艱難而輝煌的歷程。在漫長的歲月里,古人從感受嚴寒酷暑開始,通過仰觀俯察逐步認識氣象現象,積累氣象知識,探索氣象奧秘,推動了中國古代氣象科學的發展,創造了中國古老而光輝的氣象科學和文化。

古代人用來看節氣的柱子

竺可楨的工作照

歷年的氣象學會合影

第一個私人氣象站

地面氣象觀測場模型

設計不只是看起來及摸起來像什么,設計是怎么運作。

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works。

★